公表された著作物は、引用して利用することができる

公表された著作物は、引用して利用することができます。

しかし、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければなりません(著作権法32条1項)。

著作権法上の「引用」であるためには

著作権法上の引用であるためには、まず、

①引用して利用する側の表現物と、引用され利用される著作物を明瞭に区分して認識できること(明瞭区分性)と、

②引用する側が「主」で、される側が「従」の関係にあること(主従関係)が必要とされています

(最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁〔パロディ・モンタージュ事件〕)。

そのうえで、

③公正な慣行に合致すること

④引用の目的上正当な範囲内であること

が認められる必要があります。

※ただし、上記①②のみで引用の適法性を判断する見解や、①②を独立したものとして考えない見解などもあります。

③公正な慣行に合致すること

これについて裁判例の一つは、「『公正な慣行』は,著作物の属する分野や公表される媒体等によって異なり得るものであ」るとし、「証拠に照らして、当該分野や公表媒体等における引用に関する公正な慣行の存否を認定した上で,引用が当該慣行に合致するかを認定・判断することとなる」としています(知財高判令和4年3月29日判決)。

例えば、論文やレポートなどでは公正な慣行はある程度確立しているといえるものの、そうでない分野や媒体の場合には個別に認定・判断がされることになります。

④正当な範囲内とは?

裁判例の一つは、「引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。」としました(知財高判平成22年10月13日判時2092号135頁〔絵画鑑定証書事件〕)

そして上記裁判例では、他人の著作物を利用する目的と必要性、利用した分量や範囲、引用により利用される著作物の著作権者の経済的利益を得る機会が失われるかといった事情が考慮され、そのうえで、絵画鑑定証書を作製するに際して、裏面に利用される著作物である絵画のコピーを添付したことは、正当な範囲内に合致するものとして、引用の適法性を肯定しました。

適法な引用と、出所を明示する必要性

引用をする際には、引用をする著作物の出所や、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければなりません(48条1項、2項)。

この出所明示義務に違反した場合、著作権法上の刑事罰が定められています(122条)。

裁判例の一つでは、出所を明示しないことは公正な慣行に合致するものとはいえず、結論として引用の適法性を否定したものがあります(東京高判平成14年4月11日〔絶対音感事件:控訴審〕)

しかし、引用により利用される著作物の出所を明示することが、適法な引用であるために必要かは見解が分かれており、上記裁判例のように、独立の要件とはしないものの、実質的な考慮要素の一つとする考え方は、あくまで一つの見解である点には留意が必要です。

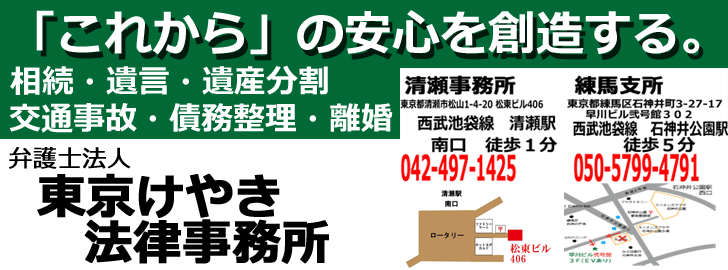

弁護士は、皆様が安心して、著作権などの知的財産権を利用できるよう、サポート致します。

お気軽にお問い合わせください。