はじめに

個人の破産手続では、裁判所ごとに若干の相違はあるものの、概ねコチラで紹介した財産換価の基準に基づいて換価が行われます。

しかし、申立てにより自由財産の拡張が認められれば、例えば、20万円を超える預貯金(20万円を超える場合は全額の換価が必要)のように、換価対象の財産であっても換価することなく手元に残すことができます。

自由財産の拡張が認められる場合とは?

自由財産の拡張は、原則として、①「拡張適格財産」であること、②「総額99万円基準」の範囲内であること、③破産者の経済的更生の観点から「拡張の必要性」があること、の3点が認められることが必要です。

拡張申立後は、これらに対する破産管財人の意見を踏まえ、最終的に裁判所が拡張の決定することとなります。

以下では、東京地裁の運用に基づいて、これらの3点について解説をします。

拡張適格財産(拡張が認められやすい類型の財産)について

預貯金や保険解約返戻金、自動車、退職金債権に分類される財産(これらを拡張適格財産といいます。)に限って認めるのが裁判所の原則的な運用です。

ですから、それ以外の不動産や売掛金、貸付金、株式などに分類される財産は、原則として拡張は認められず、破産管財人が換価・処分をすることになります。

また、破産管財人の調査などによって発覚した財産(申立書に記載のない財産)についても、当該財産の存在が発覚した経緯にもよるものの、原則として拡張の対象とはならないとされています。

ただし、積立金や出資金のように、形式的には拡張適格財産でなくても、当該財産の性質や価格などを踏まえ、実質的にそれと同視できるために拡張が認められるケースもありますので、ご自身で判断することなく、弁護士にご相談ください。

総額99万円基準について

自由財産の拡張は、すでに手元に残している現金や預貯金などの財産を含め、総額99万円の範囲内で認められるのが原則的な運用です。

一般論として、総額99万円の範囲内に収まる拡張申立は、後述の「拡張の必要性」が比較的緩やかに判断される一方、総額99万円を超える拡張申立は、拡張の必要性について特段の事情(不可欠性)が必要となるため、ハードルは相当高いものとなります。

拡張の必要性について

東京地裁等の運用では、拡張適格財産で、かつ、総額99万円の範囲内に収まる場合であっても、無条件で認められる訳ではなく、生活状況や所有している財産、今後の収入の見込みなどの事情を総合的に考慮して当該財産の「拡張の必要性」が認められることが必要となります。

ですから、例えば、多額の給与や賞与などの収入が予定され、かつ、生活に窮迫している状況もないと判断された場合や、他に高額な差押禁止財産がある場合などは、拡張の必要性が認められないとされるケースもあります。

最後に

以上のとおり、自由財産の拡張申立に対する判断は、当該財産の性質や価格のみならず、ご依頼者様の個別的な事情に応じて判断されることになります。

これらの見通しの判断にあたっては、各裁判所の運用を踏まえた詳細な検討が必要となるほか、拡張申立の際には、ご依頼者様の事情を過不足なく、適切に破産管財人や裁判所に説明することが肝要となります。

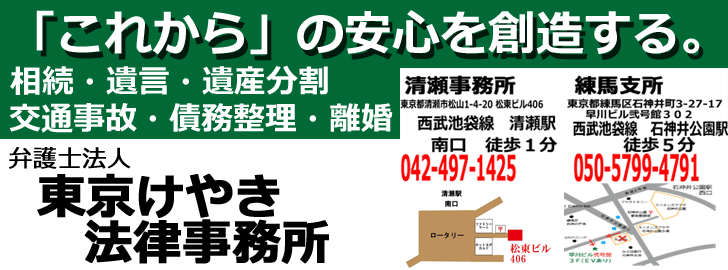

弁護士は、ご依頼者様のご事情に丁寧に向き合い、最善の手段を提案し、再スタートのお力添えを致します。お悩みの際は、ぜひご相談ください。